Geothermie kann effizient, klimafreundlich und kostengünstig auch zum Kühlen eingesetzt werden.

Die Hitzebelastung in Österreich steigt und damit auch der Kühlbedarf für Gebäude. Eine nachhaltige und energieeffiziente Lösung zu Kühlung im Sommer bietet die oberflächennahe Geothermie mittels Erdwärmesonden oder thermischen Grundwassersystemen.

„Die meisten kennen Geothermie als Heizlösung für den Winter. Doch genau dieselben Systeme können auch im Sommer zum Kühlen eingesetzt werden – effizient, klimafreundlich und kostengünstig“, erklärt Cornelia Steiner, Expertin für Geothermie an der GeoSphere Austria. Dabei wird dem Gebäude überschüssige Wärme entzogen und in den vergleichsweise kühleren Untergrund geleitet. Im Sommer übernimmt bei dem sogenannten Free Cooling ausschließlich die Umwälzpump die Arbeit, während die Wärmepumpe selbst abgeschaltet bleibt. Das System arbeitet leise, benötigt keine zusätzlichen Kältemaschinen und senkt den Energiebedarf im Vergleich zu klassischen Klimaanlagen auf ein Minimum. Besonders gut funktioniert diese Form der passiven Kühlung in Kombination mit Flächenheizsystemen wie Fußboden- oder Deckenkühlungen (Stichwort Bauteilaktivierung).

Auch Nutzen für Heizsaison

Ein weiterer Vorteil ist, dass die beim Kühlen in den Untergrund abgegebene Wärme im Winter wieder genutzt werden kann. Dadurch startet das Erdreich die Heizsaison lokal etwas wärmer, wodurch sich die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Anlage im Winter auch zum Heizen betrieben wird, nur so wird die eingetragene Wärme wieder entzogen und eine einseitige Erwärmung des Untergrunds wird vermieden.

Ab 15 bis 20 Metern Tiefe nahezu konstante Temperatur

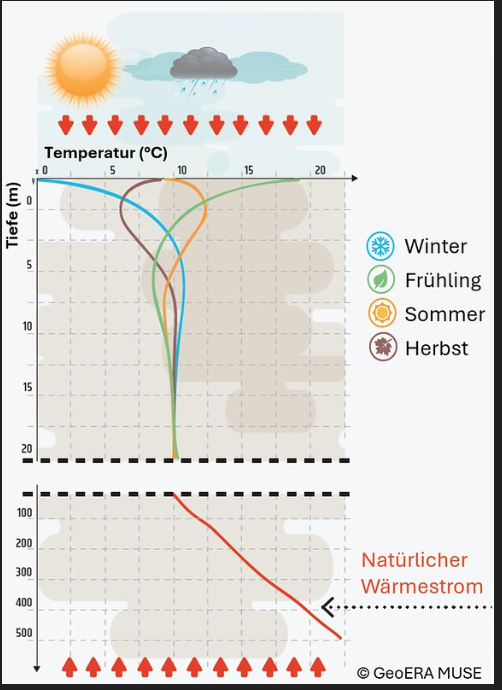

Die sommerliche Erwärmung der Erdoberfläche dringt nur langsam und stark gedämpft in den Untergrund vor. Schon in wenigen Zentimetern Tiefe sind die täglichen Temperaturschwankungen verschwunden und bis in ca. 15 Meter Tiefe sind nur noch saisonale Temperaturschwankungen von +/- 2 °C sichtbar. Ab rund 15 bis 20 Metern Tiefe herrscht das ganze Jahr über eine nahezu konstante Temperatur, die ungefähr der mittleren Jahrestemperatur der Luft entspricht. In noch größerer Tiefe steigt die Temperatur dann durch den natürlichen Wärmestrom allmählich an.

Dass dieses Temperaturregime jedoch nicht völlig immun gegen Veränderungen ist, zeigt sich am Grundwasser. In Wien etwa ist die Temperatur des oberflächennahen Grundwassers von 2011 bis 2020 um 1,4 Grad gestiegen.

Massive Zunahme der Hitzebelastung

Maßgeblicher Grund für die Erwärmung des Grundwassers ist der Anstieg der Lufttemperatur: Die Zahl der Hitzetage (mindestens 30 Grad) hat sich in Österreich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Im Zeitraum 1961 bis 1990 gab es in den Landeshauptstädten Österreichs pro Jahr zwischen 3 und 12 Hitzetage und die Rekorde lagen größtenteils bei 20 Hitzetagen pro Jahr.

Im Zeitraum 1991 bis 2020 gab es in einem durchschnittlichen Jahr in den Landeshauptstädten schon zwischen 9 und 23 Hitzetage und die Rekorde lagen größtenteils bei über 40 Hitzetagen. Der derzeit noch extreme Wert von 40 Hitzetagen pro Jahr in Österreich wird bei einem weltweit ungebremsten Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2100 der Normalfall sein. Die Rekorde werden dann in einem derzeit noch völlig unvorstellbaren Bereich von 60 bis 80 Hitzetagen pro Jahr liegen. Bei Einhaltung des Pariser Klimaziels könnte sich die Zahl der Hitzetage in Österreich knapp über dem aktuellen Niveau einpendeln. Der Kühlbedarf wird in den nächsten Jahren also weiter steigen.

Geothermie-Atlas erleichtert die Planung

Die GeoSphere Austria liefert mit ihrer Forschung und Datenaufbereitung wichtige Grundlagen, damit die Geothermie als erneuerbare Energiequelle bestmöglich zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden kann.

Der online frei verfügbare Geothermie-Atlas (->Geothermie-Atlas) informiert zum Beispiel über Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Grundwassers und Erdwärmesonden. Damit lassen sich geothermisch relevante Geodaten sowohl flächig als auch für bestimmte Standorte anzeigen und eine Berechnung des Heiz- und Kühlpotenzials auf Grundstücksebene ist ebenfalls möglich. Die Applikation richtet sich an Private und an Planungsbüros für eine erste Abschätzung des Energiepotenzials und liefert einen umfassenden und niederschwelligen Zugang zu Planungsgrundlagen.

Der österreichweite Geothermie-Atlas wird laufend erweitert. Detaillierte Informationen sind bereits für Wien verfügbar und demnächst auch für Niederösterreich.

Credit: GeoERA MUSE

Jahreszeitliche Temperaturprofile im Untergrund: Die starken Schwankungen der Temperatur an der Erdoberfläche dringen nur langsam und stark gedämpft in den Untergrund vor. Ab rund 15 bis 20 Metern Tiefe herrscht das ganze Jahr über eine nahezu konstante Temperatur, die ungefähr der mittleren Jahrestemperatur der Luft entspricht.