Warum überlebte der moderne Mensch (Homo sapiens), während der Neandertaler vor rund 35.000 Jahren ausstarb? Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Isabel Dorn von der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie & Transfusionsmedizin der Med Uni Graz widmet sich dieser Frage nun aus genetischer Perspektive. Das im Herbst 2024 in Kooperation von Medizinischer Universität Graz, der Universität des Saarlandes sowie der Universität Zürich gestartete internationale Projekt läuft bis 2027 und wird vom Österreichischen Wissenschaftsfond FWF gefördert.

Kleine genetische Veränderung, große Auswirkung

Im Mittelpunkt steht ein Ionenkanal namens PIEZO1 – ein Eiweiß, das eine zentrale Rolle in der Funktion roter Blutzellen spielt und beim Homo sapiens in einer veränderten Form vorliegt. Neueste Erkenntnisse zeigen: Obwohl sich der moderne Mensch genetisch nur geringfügig vom Neandertaler unterscheidet, könnte eine kleine Veränderung im PIEZO1-Protein einen großen Unterschied gemacht haben. PIEZO1 erkennt mechanische Reize in der Umgebung roter Blutkörperchen und trägt maßgeblich zu deren Verformbarkeit im Blutstrom und somit zur Optimierung der Sauerstoffversorgung bei. Diese Anpassung könnte dem Homo sapiens Vorteile in Leistungsfähigkeit, Krankheitsresistenz oder Fortpflanzungsfähigkeit verschafft haben – möglicherweise ein entscheidender Faktor für sein Überleben.

Blutzellen des Neandertalers werden im Labor nachgebildet

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts wird nun erstmals versucht, die Neandertaler-Version von PIEZO1 in roten Blutzellen im Zellkulturlabor nachzubilden. Dabei kommt die Genschere CRISPR/Cas9 ebenso zum Einsatz wie ein innovatives Zellkulturmodell, das aus menschlichen Stammzellen Erythrozyten, also rote Blutzellen, herstellt. Die CRISPR/Cas-Methode ist eine molekularbiologische Methode, um DNA gezielt zu schneiden und zu verändern. Ziel ist es, Funktion und Eigenschaften dieser “Neandertaler-Zellen” mit denen des modernen Menschen zu vergleichen.

„Das von uns etablierte Zellkulturmodell erlaubt die Vermehrung und Ausreifung von Erythrozyten aus menschlichen Stammzellen und war das Fundament für die Bewilligung dieses Projektes im Bereich der molekularen Grundlagenforschung. Mit dem Team aus Evolutionsmediziner*innen und Physiker*innen hoffen wir zudem Einblicke in heutige Piezo1-assoziierte Krankheiten und die körperliche Fitness zu erhalten“, so Projektleiterin Isabel Dorn.

Zusätzlich erforschen die beteiligten Teams, wie sich unterschiedliche Varianten von PIEZO1 in heutigen Weltbevölkerungen verteilen. Dadurch sollen Rückschlüsse auf evolutionäre Entwicklungen gezogen werden, die nicht nur unsere Vergangenheit beleuchten, sondern auch Wege für zukünftige medizinische Erkenntnisse ebnen.

Diese wegweisende Forschung an der Schnittstelle von Evolutionsbiologie, Medizin und Genetik liefert nicht nur neue Antworten auf die Frage nach dem Aussterben der Neandertaler, sondern öffnet auch ein neues Kapitel im Verständnis der menschlichen Entwicklung.

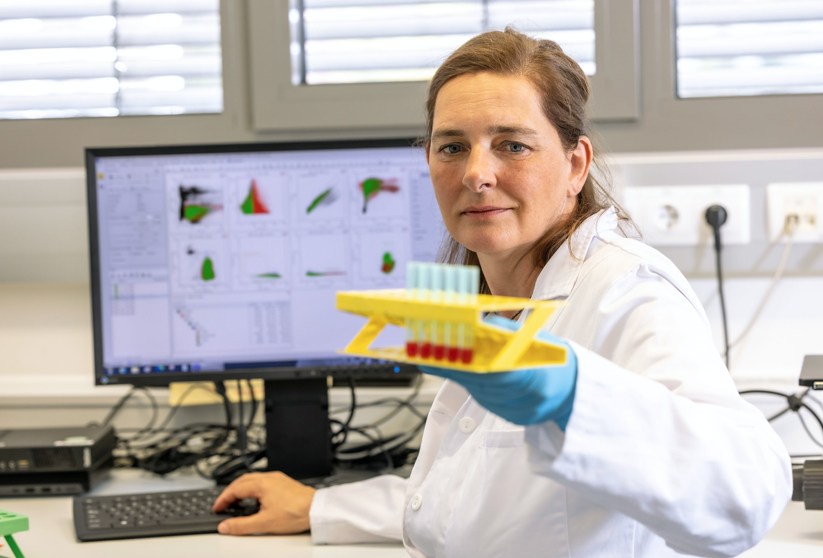

Foto: Isabel Dorn.

Credit: Med Uni Graz/Lunghammer